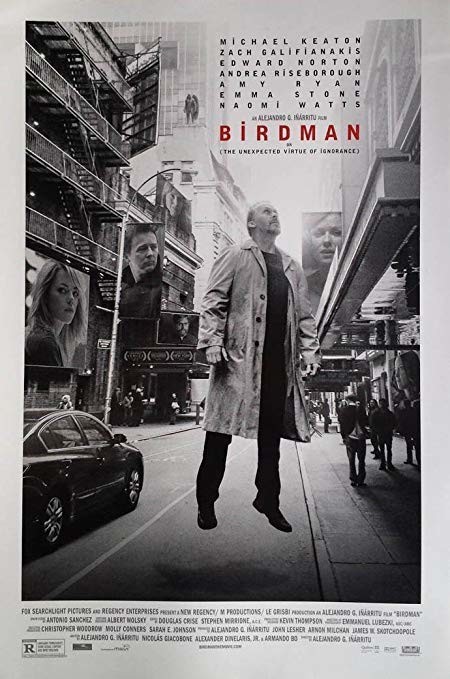

アレハンドロ・ゴンザレス・ イニャリトゥ監督、脚本。2014年。出演マイケル・キートン、エマ・ストーン

ネタバレ注意!

映画、冒頭のレイモンド・カーヴァー の散文。

おしまいの断片

たとえそれでもきみはやっぱり思うのかな、

この人生における望みは果たしたと?

果たしたとも。

それで、君はいったい何を望んだのだろう。

それは、自らを愛されるものと呼ぶこと、自らをこの世界にあって

愛されるものと感じること。

とても哀しい男の物語…。

POV方式の撮影は、リーガン(キートン)のジリジリした切迫感や舞台裏の閉塞感といったものがいっしょくたに立ち昇ってくる。

ほぼワンカットの撮影ということだが、繋ぎ目がわたしにもわかる箇所があった。

舞台稽古のシーンなのだけど、二つのシーンに隙間があり、時間の経過が見て取れる。なぜか新鮮!

リーガンはかつてバードマンという映画で一世を風靡した。

年老いた彼は再起をかけ、ブロードウェイで製作、脚本、主演による舞台に賭ける。

ほぼワンカットのせいなのか、リーガンの幻想、焦燥感、現実、といったものがぞろぞろ並列している。おまけにそこに実際のマイケル・キートンの境遇が重なる。

(リーガンを演じるマイケル・キートンはかつて有名なバッドマンを演じていた。)

まあ、ブラックユーモアだ、って言えば言えなくもない。

「この舞台に賭けているの!」と言う女優役のナオミワッツは「マルホランドドライブ」を思い浮かべずにはいられないし、ちょっと笑った。

舞台の開幕が迫る頃、

有名なブロードウェイの舞台批評家は、ハリウッドしか知らないリーガンに対して、強烈なハリウッド批判をする。

しかし、

ハリウッドがリーガンに芸術を求めているわけではないことも、ハリウッドで成功するために払った犠牲も、そしてブロードウェイが一長一短ではいかない世界であることにも、彼は薄々気がついているのだろう。

けれど彼は、娘に残すはずの財産を抵当に入れてまでも、ここで成功してハリウッドに戻りたい、と考えている。

娘のサム(エマ・ストーン)

娘サムは薬中のリハビリ施設から戻ったばかりだ。

リーガンが制作中である劇の原作は、

カーヴァーの「 愛について語る時に我々の語ること」だ。

愛がわからなくなってしまった、2組の夫婦のお話。

「この役は、俺のことじゃないか、だんだん、そう思えてきたんだ」

リーガンは娘に向かってそう言うのだ。

リーガンの視線はいつもせわしなく動く。だからPOVで捉えられる彼の視線の先の画面はちらついているのだが、画面はサムの上でよく止まる。

リーガンの中心にサムが居座っているということだ。

いま、「ハリウッド」と「愛」の狭間で引き裂かれているリーガンは幻覚に悩まされている。

そもそも、業界の人間しか出てこない神経症的映像のなかで、サムは異質だ。

各シーンが孕む潜在的な意味において、サムは、巨大なハリウッド産業が生み出した犠牲者でもある。

全てをハリウッドに捧げている父親は家におらず、子供は父の暖かさも怒りも知らない。

そして、舞台成功後の悲喜劇。

「愛される者」として娘の前に存在したいリーガン、彼の視線の先の娘は、確かに彼を愛していた。

彼の視線と同一化しているわたしにはそう見えたのだ。(よかったなあ、と思ったよ)

しかし、彼は、窓から飛び、空中にバードマンとなって浮かぶ…。

娘はバードマンを敬愛の目で見つめる。

これが彼の幻覚であるなら、彼は、娘を捨てたのだ。

ハリウッドを選ぶということはそういうことだし、そうではなくてタナトスに向かったのだとしたら、彼は娘の愛を見つめる事ができたということだ。